ВРЕМЯ ТИШИНЫ (Александр Орлов - с.5 №113)

ВРЕМЯ ТИШИНЫ

Светлой памяти митрополита Калининского и Кашинского Алексия (Коноплёва)

Я быстро взбежал по лестнице, вызвал лифт и оказался на четвёртом этаже. Как только двери лифта открылись, я увидел ожидавшего меня Лёшку. Мы обменялись приветствиями, и он немного угрюмо сказал:

– Слушай, извини, давай спустимся вниз и деда моего поднимем. Его минуту назад привезли, с балкона видел. – Давай!

Мы спустились бегом вниз по лестнице, уже у машины я поздоровался с Лёшкиной мамой и вместе с санитарами мы взяли Лёшкиного деда, сидящего в кресле-каталке. Харлампий Иванович крепко спал. Аккуратно мы подняли его к лифту и потом на этаже внесли в квартиру.

Нам хотелось как можно скорее избавиться от неожиданных хлопот. На футбольном поле в Нескучном саду уже почти не осталось снега, и жажда первого удара по мячу, предвкушение игрового азарта, забитых голов и упущенных голевых моментов нас будоражили.

– Мам, ну, мы пошли, – крикнул Лёша, позабыв о спящем родственнике.

– Лена, Леночка, где я? – вдруг раздался голос из дальней комнаты. Тётя Лена торопливо прошла мимо нас в комнату.

– На Воробьёвы съезди. Скорее, милая моя, скорее, – послышался голос старика.

Мы стояли у квартирной двери, и я начал открывать замок, как вдруг тётя Лена вышла и, махнув рукой, позвала нас обратно.

– Ты что, мам? – спросил Лёшка.

Тётя Лена повторила жестом, что нам надо вернуться. Мы стояли напротив неё в ожидании.

– Ты остаёшься дома, посидите с дедушкой.

– Ну мам! Ты что? Нас ребята ждут! – расстроенно воспротивился Лёшка.

– Я сказала, что ненадолго! – резко бросила тётя Лена и торопливо скрылась за дверью.

Мы вошли в комнату, где лежал Харлампий Иванович. Свет в помещение проникал через занавески, и в этом полумраке совсем исчезало ощущения весны, и только последняя капель напоминала о ней. Мы были расстроены. Бросить товарища я не мог, и мы смотрели друг на друга, не желая разговаривать.

– Воды, воды дайте, – попросил Харлампий Иванович. Мы словно по команде вышли из комнаты и принесли с кухни воды. – Пить как хочется, – сказал Харлампий Иванович. – Господи Боже мой, как тогда... – И он замолчал. – Как тогда, – повторил он спустя несколько минут.

– Как тогда… – шёпотом спародировал деда Лёшка. Я заулыбался.

– Как тогда… – опять прохрипел Лёшкин дед.

– Как когда, дедушка? – спросил с хулиганской усмешкой Лёшка.

– Когда ранило меня под Ленинградом, мы там немцев крепко зажали, ещё бы немного

– и сварили бы их в котле под Демянском. Думал, умру, когда меня ранило. Они в прорыв пошли, к ним силы новые прибыли по воздуху, вот они и вырвались, а я уже в начале мая в госпитале валялся.

Харлампий Иванович замолчал и сделал глоток. Он пил жадно, но по чуть-чуть.

– Парень со мной лежал. Внимательный такой. Витей звали, воронежский был, точнее павловский, город такой есть – Павловск. Он тогда на поправку пошёл, а ко мне всё своё внимание направил. Вот как вы сейчас и поддерживал меня, и воды приносил быстрее, чем медсёстры, и ночами вставал. И дар у него, конечно, был. Святой парень.

– Какой дар? – спросил Лёшка.

– Молился он Богу как-то особенно, – ответил Харлампий Иванович. Мы переглянулись и замолчали. Ощущение, что Лёшкин дед перележал в больнице или не отошёл после операции, нас объединило. Мы томились в ожидании мамы, но Харлампий Иванович хотел поговорить.

– Он мне рассказал перед выпиской, что до войны псаломщиком служил, за что и получил трёшницу Свирских лагерей, так-то. Витя, он внимательный был и обходительный, пока я стонал и тяжело мне было, он молился за меня, а порой о городе своём рассказывал. Словно водил меня по нему, да так, что я до сих пор думаю, что вместе с ним по городу святого апостола Павла гулял и особняки, и Женскую гимназию, и Реальное училище, и Духовное, и пожарную каланчу, и берег Дона, и собор Преображенский, и храмы– я как будто сам видел. Но главное, что жизнью я ему, его мольбам и заботам обязан. Так я и на поправку пошёл, и на фронт вернулся.

– Разве на фронт таким можно было идти? – не удержавшись, спросил я.

– Каким «таким»? Человек, как и все. Гражданин, хоть и прав был лишён гражданских за то, что служил при церкви. Голодал, в обносках ходил, а не изменил себе.

Харлампий Иванович жестом попросил подать ему кружку. Он делал маленькие глотки, а я думал, что первый футбольный матч этого сезона уже не состоится, и было неудобно перед ожидавшими нас ребятами.

– Но война всё изменила? – из вежливости спросил я.

– Война не меняет, а основу выявляет в человеке в зависимости от его уклада. Она и есть чистилище. Настоящий человек себя проявит, как положено, а дрянной… – И в этот момент Харлампий Иванович слегка махнул рукой.

– А он выжил? – спросил деда Лёшка.

– Выжил. И у нас на Воробьёвых горах служил в Троицкой церкви. Я там с ним случайно встретился лет через десять после победы. Он меня первым заметил, я бы его ни за что не признал. Ведь Витя священником стал. Да и постарше он меня лет на десять, а может, и побольше, но это неважно. Отец Виктор меня впервые и исповедовал.

– Дед, ты же честно жил, воевал, страну восстанавливал после войны. Тебе зачем что рассказывать чужому человеку? – удивлённо спросил Лёшка.

– Охо-хо-хо-хо, дорогой ты мой... Случай мне один не давал покоя, а вот отцу Виктору поведал – и отпустило меня, хотя ночь одну буду помнить до конца жизни, а он – ой как близок!..

Мы ожидали рассказа о войне. Настоящего, геройского. Казалось, что сама весна выдаёт нам компенсацию за несыгранный первый матч. Я смотрел то на Лёшу, то на Харлампия Ивановича с нескрываемым интересом. Фронтовики не любили говорить о войне, и редчайшие мгновения откровений порой были притягательнее и памятнее фильмов, которые мы смотрели не отрываясь, ради которых прогуливали уроки. С рождения мы становились старше с именами Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Константина Воробьёва, Константина Симонова... Но главное, что я замечал на протяжении своих школьных лет, это то, что ветераны войны становились заметны в жизни страны только в великий День Победы 9 мая. Этот оставленный в прошлом, но незабытый фронтовой героизм сменила их трудовая и бытовая скромность. Для меня олицетворением этих качеств был актёр, фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны Виктор Папанов, герои картин с его участием «Белорусский вокзал» и «Время желаний» были именно такие.

Прошло несколько минут, но Харлампий Иванович не спешил с рассказом. Он медленно потягивал воду из кружки. Делал паузу между глотками. Я подумал, что фронтовик набирается сил перед рассказом.

– Войну с немцами я закончил в Германии под Кёнигсбергом, а потом была Япония. Воевать с самураями недолго пришлось, почти месяц, и никакой великой армии Страны восходящего солнца не стало. После Маньчжурской операции от хвалёной Квантунской армии ничего не осталось. Япония капитулировала, а вот на территории Маньчжурии остались военные объекты, один из которых мы взяли под контроль. Мне после Хиросимы и Нагасаки даже жалко было японцев. Они, в сущности, неплохой народ, хотя нам тогда было понятно, что этот ядерный удар был не для японцев, а для нас, для СССР: американцы нас так в августе 1945-го предупредили, так сказать. Запугать хотели, нас, победителей!.. Я после войны читал мемуары Георгия Константиновича и на всю жизнь запомнил и вам советую детям и внукам своим передать, что в мае 1945-го в Берлине Жуков сказал: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не просят». Запомните, все беды в мире с Европы начинались и Европой закончатся. В мире тишины было всего 26 дней за весь двадцатый век, всего 26 после окончания войны, а нам, русским, никто покоя не давал, никакой тишины: всё время борьба, борьба за выживание страны и народа. Это наш земной крест...

Харлампий Иванович откинулся на подушку и замолчал.

– Дедуль, может воды ещё принести? – спросил Лёшка.

– Принеси, – ответил Харлампий Иванович и движением руки подозвал меня. – Подними меня. И подушку, подушку повыше сделай, – попросил он.

С кухни вернулся Лёшка и поднёс кружку с водой деду. Пил он опять нерасторопно.

– Так, вот природа там в Маньчжурии особенная, редкой красоты. Страна-то горная, чистейших рек много вокруг. Кедры высокие, раскидистые ели, большие дубовые леса и смешанные, тоже немаленькие, а в них лиственница, клён, ольха, сирень. Осень была такая красивая. Скалы кругом, развалы горные, луговые долины и воздух сыроватый. Мне тогда показалось, что я от войны теперь смогу навсегда избавиться и ничего никогда не вспоминать.

Вот в этот день мы и оказались на складе Квантунской армии. Чего там только не было: оружие, боеприпасы, провиант, обмундирование. Я уже старшим сержантом был, и в первое ночное охранение выставили только опытных солдат. Ещё особист приезжал нас выбирать и инструктировать насчёт провокаций.

Стемнело быстро. И уже от спокойного времени без фронтового грохота начало клонить в сон, и не только меня. Вдруг слышу – шум под забором. Роет кто-то. Посветил фонариком, и ко мне ребята устремились. Ждём. Вот и руки показались, и голова, а дальше мы помогли гостю выбраться. Всё как положено: отвели к дежурному офицеру и вернулись. Прошло полчаса, и вновь в этот подкоп ещё один, а за ним и второй, и мы уже стали не успевать их задерживать. И так по всему периметру ограждения – один подкоп за другим...

Харлампий Иванович замолчал. Он смотрел куда-то вдаль и, казалось, не замечал нас. Где он был? Мысленно оказался в той маньчжурской ночи? или думал о фронтовом товарище? – было не понять.

– Потом нам отдали приказ. Мы больше никого не задерживали. Стреляли сразу, как только видели пытающихся проникнуть на охраняемую территорию людей. Как правило, достаточно было одного выстрела в голову – приказ есть приказ. Случаи паники, трусости, неорганизованности и дезертирства и другие так называемые позорные явления военным трибуналом карались сурово: осуждали и приговаривали к высшей мере, к лишению свободы на разные срока... Только остановить этих азиатов казалось невозможно. Они настырные, упёртые – казалось, нет у них чувства страха. Раненых и убитых из подкопов вытаскивали, а другие заново лезли, словно по команде, с разных сторон. Сплочённые народец!.. Только с рассветом они уступили и отошли. Нас же немного на объекте было. Утром приехало начальство, особисты, два генерала. Обсудили всё произошедшее и всех нас отправили на демобилизацию. Но в памяти как-то это осталось, и на душе было нехорошо: они ведь были безоружные, а я стрелял и стрелял. Вот об этом и многом другом я отцу Виктору и рассказал. Мы хоть до войны в Бога и не верили, но крещёных много было, а как по-другому? Наша основа.

Мы молчали. Это было не разочарование рассказом, а одно из первых столкновений с правдой, о которой мы ничего не подозревали.

Харлампий Иванович попросил помочь ему прилечь, поправить подушку и положить её горизонтально. Мы смотрели на него, но он словно не видел нас. Лёшкин дедушка то закрывал, то открывал глаза и смотрел ввысь. Он почти не моргал, и только ресницы слегка подёргивались, и крохотные слёзы катились из его глаз.

– Витя, друг мой госпитальный, что священником стал – он, как и я, всю войну прошёл. Как в запас увольнялся, от спасителя Ленинграда маршала Говорова грамоту получил. Чтобы знали вы, Говоров, Царствие ему Небесное и пресветлый Рай, с офицерами своими во время блокады на службы в Николо-Богоявленский собор приезжал. Такой вот маршал был, да и если не все, то многие в Бога верили: и Толбухин, и даже сам Жуков!

Мы переглядывались с Лёшей и недоумевали: «Разве советские маршалы, герои войны могли верить в Бога?» Этот вопрос остался для нас открытым.

– Я с Витей как-то потерялся, только во второй половине пятидесятых случайно узнал, что он духовную академию закончил, кандидатом богословия стал, а потом и монашество принял. Стали его называть Алексием. Я и тебя просил в честь товарища моего фронтового назвать, внучок. Его уже, наверное, и в живых нет, скоро встретимся с владыкой Алексием, как тогда под Ленинградом, и молодыми будем, как тогда, и земле нашей ещё с того света послужим. Так что у тебя с владыкой один небесный покровитель. И сам владыка Алексий за тебя Господа молит. Владыка, брат мой фронтовой, всю жизнь в сражениях земных и небесных, а победа наша над апостолами злобы – неминуема. Как нарком Молотов сказал в первый день войны: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Лёшка немного напугано смотрел на меня, и мы боялись даже пошевелиться.

– Знаете, как надо любить свою Родину? Как за неё стоять и мстить? – вдруг спросил нас Харлампий Иванович. Мы ничего не могли ответить старому воину, мы даже не смотрели друг на друга, наши взгляды были устремлены на Харлампия Ивановича, а он вдруг начал читать вслух стихотворение:

Я проходил, скрипя зубами, мимо

сожжённых сел, казнённых городов

по горестной, по русской, по родимой,

завещанной от дедов и отцов...

Крови своей, своим святыням верный,

слова старинные я повторял, скорбя:

– Россия, мати! Свете мой безмерный,

которой местью мстить мне за тебя?

Харлампий Иванович читал негромко, казалось, превозмогая боль, но в этом его тихом и суровом чтении было выражено всё, что он хотел донести до нас.

– Это Сергей Наровчатов в 1941 году написал. Поэт, фронтовик, всю войну прошёл... Запомните эти строки, я эти дни в первое военное лето на всю жизнь запомнил.

Наступило время тишины. Не было слышно ни единого звука, и больше уже ничто не напоминало о весне...

В этот момент мы услышали из прихожей голос мамы Лёши, и через мгновенье в комнату вместе с ней вошёл священник.

Александр Орлов

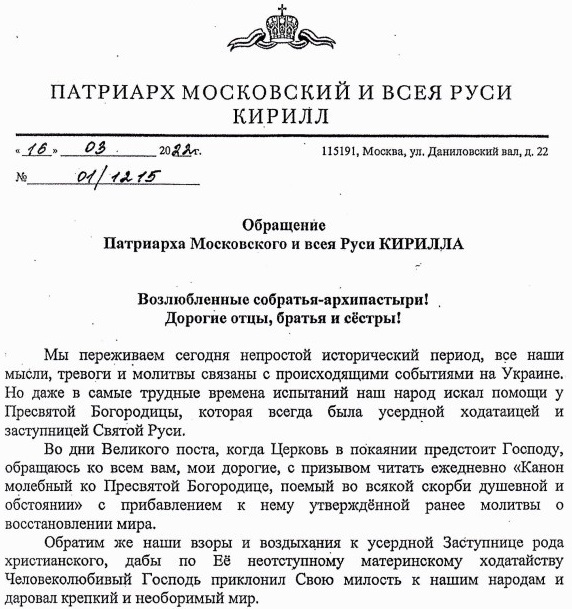

Важные сообщения

ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

Дорогие братья и сестры!

Вот уже несколько лет средствами и трудами православного народа совершается строительство храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского. Адрес: г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А.

В настоящее время Богослужения совершаются в нижнем приделе храма. Сейчас ведётся сбор пожертвований на изготовление и монтаж четырех главок храма (завершение храма, состоящее из луковицеобразных главок с крестом).

По православной традиции на каждом Богослужении в храме будет совершаться молитва о строителях,

благоукрасителях и жертвователях святаго храма сего. И это будет столько лет, сколько будет стоять храм.

Адрес храма: РФ, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А

Телефон храма: (8-473) 22 608 68

Приходской сайт:

http://www.snt-antonius.ru

Эл. почта: snt-antonius@yandex.ru

По вопросам совершения треб (Крещение, освящение квартиры, дома или машины, Отпевание, Венчание, Соборование и Причащение на дому болящих) можно обратиться к священикам храма по телефонам: 8-951-860-40-40 Протоиерей Николай Бабич - настоятель храма 8-919-185-78-45 Иерей Владислав Петелин - клирик храма

По воскресеньям в 11.00 - молодёжка в Антониевском храме.

Приглашаем всех интересующихся, любопытных и желающих поближе познакомиться с самым интересным, радостным и дружелюбным миром - миром Православия!

Просьба о пожертвовании

на "Вестник".